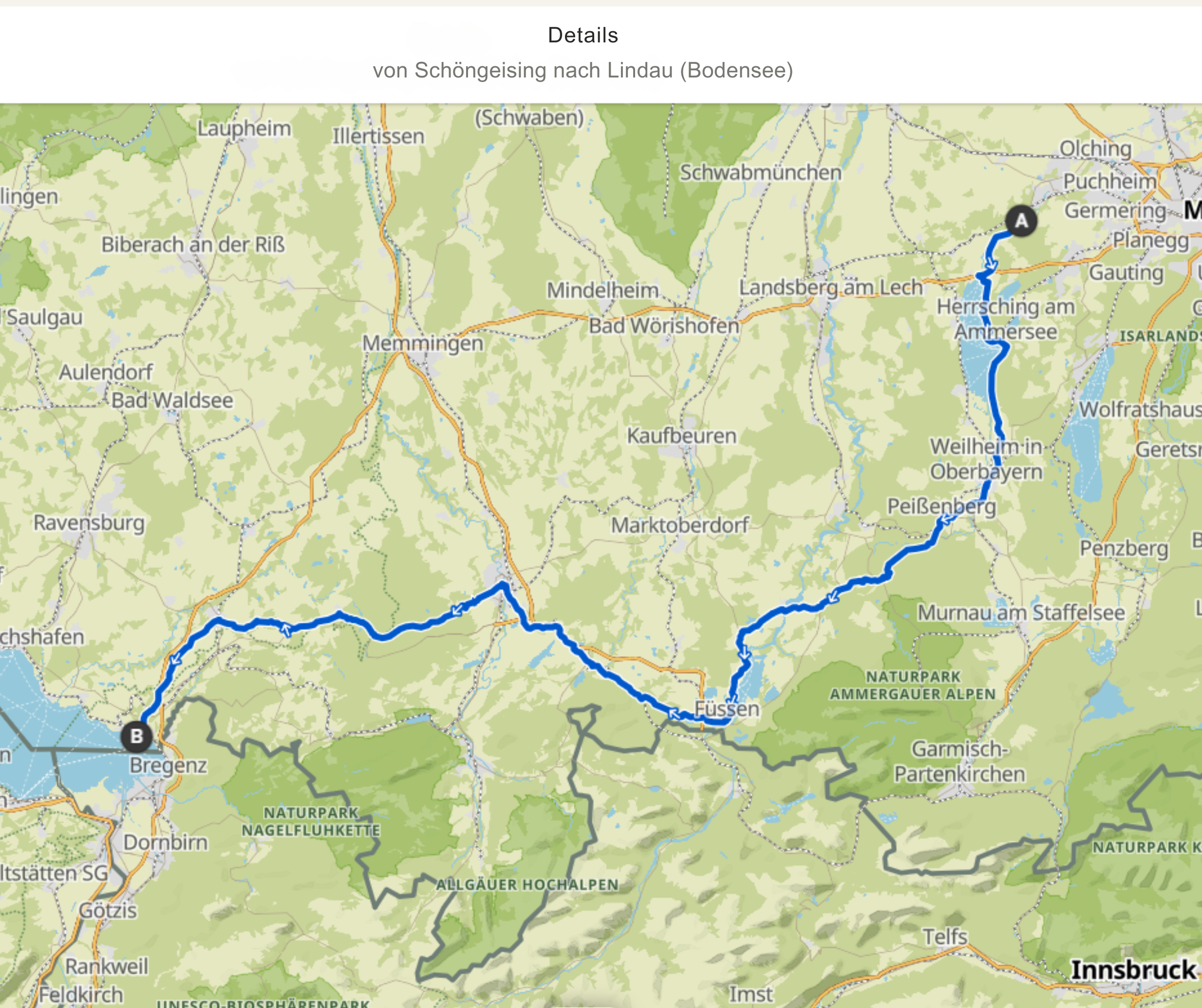

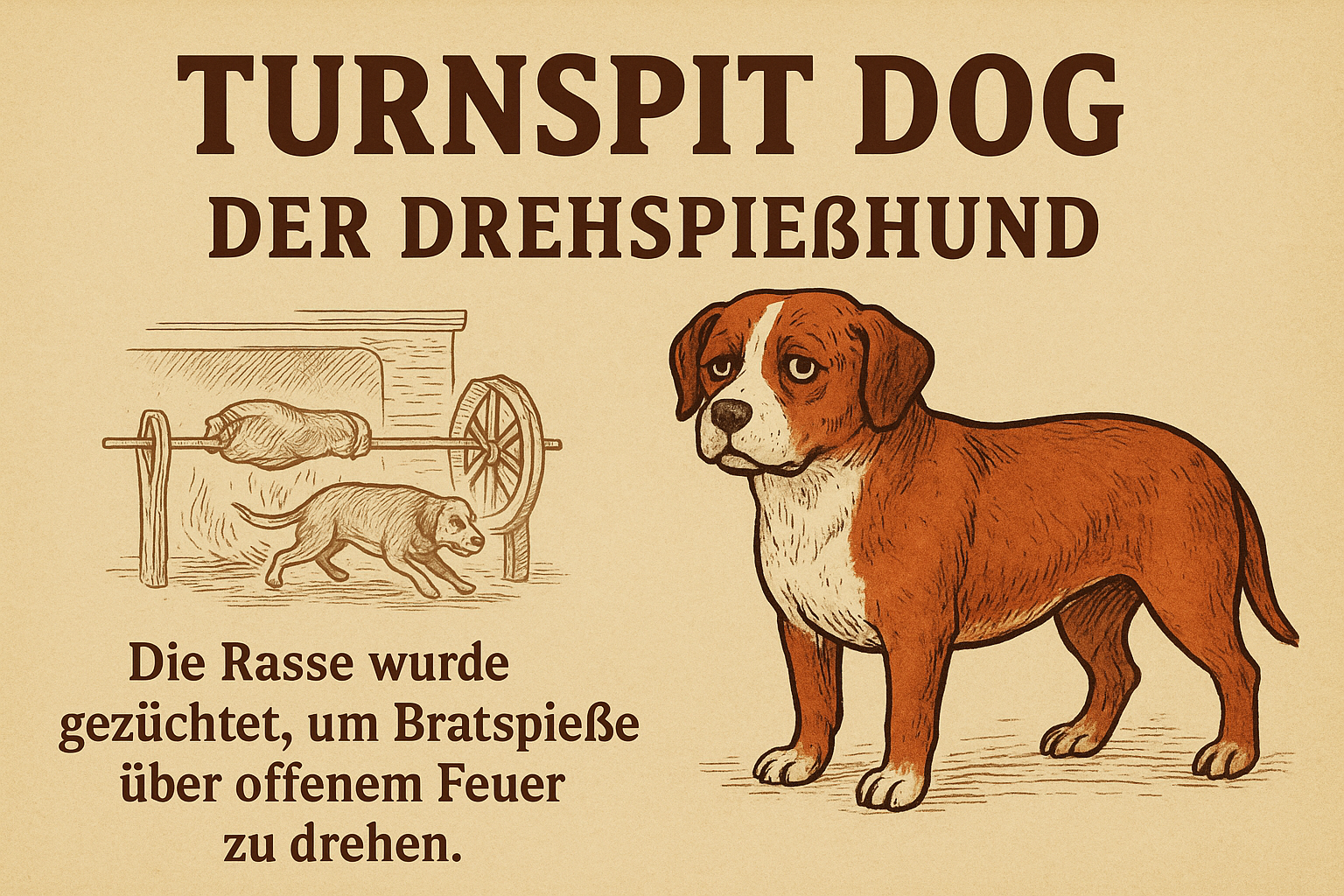

Stell dir vor, du gehst zurück in eine Zeit, in der Küchen noch von offenen Feuerstellen dominiert wurden, der Duft von gebratenem Fleisch durch die Hallen zog – und mitten in diesem Bild läuft ein kleiner, drahtiger Hund unermüdlich in einem hölzernen Laufrad. Kein Märchen, sondern gelebte Realität in vielen britischen Haushalten: Der Turnspit Dog.

Auch als Drehspießhund, Kitchen Dog oder in alter Literatur gar als Canis vertigus bezeichnet, war er kein eleganter Jagdhund oder majestätischer Begleiter der Oberschicht, sondern ein echter Arbeitssklave auf vier Pfoten. Kurzbeinig, langgestreckt, kräftig genug, um stundenlang gleichmäßig im Rad zu laufen – und doch so unscheinbar, dass er mit der Einführung mechanischer Spießantriebe im 19. Jahrhundert fast spurlos verschwand. Heute erinnert nur noch ein ausgestopftes Exemplar in einem Museum an diese ungewöhnliche, vergessene Rasse.

Der Turnspit Dog erzählt eine Geschichte von harter Arbeit, menschlicher Zweckzucht und der Vergänglichkeit von Hunderassen, die irgendwann ihren „Nutzen“ verloren. Seine Geschichte ist faszinierend, tragisch – und ein Stück Kulturgeschichte, das zeigt, wie eng die Entwicklung des Hundes mit der menschlichen Gesellschaft verwoben ist.

👉 Und genau diese Geschichte wollen wir dir hier näherbringen.

Herkunft & historische Einordnung

Der Turnspit Dog stammt aus Großbritannien und gilt als eine der skurrilsten, aber auch lehrreichsten Randnotizen der Mensch-Tier-Geschichte. Während uns heute beim Lesen des Namens ein Schmunzeln über die Lippen huscht, war er in der Vergangenheit ein ganz alltäglicher und hoch geschätzter Küchenhelfer.

Erste Erwähnungen dieses Hundetyps finden sich bereits in Schriften der Renaissance, wo er unter dem lateinischen Beinamen Canis vertigus auftaucht – was so viel bedeutet wie „drehender Hund“ oder „Schwindelhund“. Der Begriff wirkt fast ironisch, beschreibt aber ziemlich nüchtern die Hauptaufgabe: im Laufrad den Bratspieß gleichmäßig rotieren zu lassen. In alten englischen Kochbüchern und Haushaltsanleitungen taucht der Turnspit ebenso auf wie in Reiseberichten, wo manch ein Chronist die „merkwürdigen kleinen Hunde in den Küchen der Gasthäuser“ erwähnte.

Seine Blütezeit erlebte der Turnspit zwischen dem 16. und 18. Jahrhundert, als große offene Herdfeuer in Burgen, Herrenhäusern und später auch Gasthäusern üblich waren. Die Küchen dieser Zeit hatten einen enormen Energiebedarf – und nicht selten wurde tagelang gebraten, gekocht und geschmort. Hier kam der Turnspit ins Spiel: klein, robust, genügsam und fähig, die eintönige, aber entscheidende Arbeit des Spießdrehens stundenlang zu leisten.

In der Gesellschaft hatte er eine seltsame Stellung. Er war weder ein prestigeträchtiger Jagdhund noch ein süßer Schoßhund der feinen Damen. Stattdessen fiel er in die Kategorie „Küchenwerkzeug mit Herzschlag“. Viele Zeitgenossen sahen in ihm eher ein Stück lebendige Technik als ein vollwertiges Lebewesen. Man schätzte seine Nützlichkeit, nicht sein Wesen. Trotzdem fand der Turnspit Eingang in die Populärkultur: so wurde er in Karikaturen dargestellt, diente in manchen Regionen als Spitzname für Dienstboten und tauchte in literarischen Vergleichen auf, wenn es darum ging, monotone, erschöpfende Arbeit zu beschreiben.

Besonders interessant ist der kulturhistorische Kontext: Der Turnspit ist ein Paradebeispiel dafür, wie eng die Geschichte des Hundes mit menschlichen Bedürfnissen verflochten ist. Während Windhunde für die Jagd gezüchtet wurden und Bulldoggen als Arena-Kämpfer dienten, entstand der Turnspit einzig aus dem praktischen Bedürfnis nach gleichmäßig gegartem Fleisch. Er ist damit vielleicht einer der deutlichsten Belege dafür, dass Hunde nicht nur Jagd- oder Gesellschaftspartner waren, sondern buchstäblich Teil der frühindustriellen „Arbeitsmaschinen“ im Haushalt.

Man könnte sagen: Der Turnspit Dog war der Thermomix des 17. Jahrhunderts – nur mit Fell, eigenem Kopf und gelegentlichem Bedürfnis nach einem Knochen zwischendurch.

Was er tat — Alltag einer Küchenmaschine auf vier Pfoten

Stell dir die große Herdstelle eines alten Gutshauses oder Gasthauses vor: Das Feuer knistert, Rauchschwaden hängen unter der Decke, schwere Töpfe brodeln, und über allem wabert der Duft von gebratenem Fleisch. Und dort, leicht abseits, steht ein hölzernes Laufrad, befestigt an Wand oder Gebälk. Kein Spielzeug, kein kurioses Fitnessgerät – sondern das „Arbeitsplatzbüro“ des Turnspit Dog.

Dort hinein wurde der kleine Hund gesetzt, und mit gleichmäßigem Laufschritt brachte er das Rad in Bewegung. Über Ketten oder Achsen wurde diese Bewegung auf den Bratspieß übertragen. Während die Herrschaften im Speisesaal bereits den Wein entkorkten, sorgte der unscheinbare Vierbeiner in der Küche dafür, dass der Braten nicht verbrannte, sondern goldbraun und gleichmäßig garte.

Die Arbeit war eintönig, schweißtreibend und forderte enorme Ausdauer. In großen Haushalten oder Gasthöfen setzte man deshalb oft gleich zwei Hunde ein, die sich abwechselten: während einer im Rad lief, durfte der andere verschnaufen. Manche Berichte erzählen, dass Hunde so lange laufen mussten, bis sie beinahe zusammenbrachen – ein klarer Hinweis darauf, dass der Turnspit nicht unbedingt das glamouröse Hundeleben führte.

Ein Küchenjunge konnte früher für diese Arbeit eingesetzt werden – doch er kostete Lohn, wollte essen, schlafen, vielleicht sogar mal Feierabend machen. Der Hund dagegen war mit einem Napf Suppe, ein paar Essensresten und einem Platz am Herd zufriedenzustellen. Effizienter ging es kaum. Genau darin lag der „Wirtschaftsvorteil“ des Turnspit Dog: klein im Unterhalt, groß in der Leistung.

Für den Hund bedeutete das jedoch ein Leben im Schatten der Küche: Hitze, Rauch, ständige Wiederholung derselben Bewegungen. Kein Wunder, dass manche Zeitgenossen mitleidig auf diese Hunde blickten – während andere sie so selbstverständlich als Kücheninventar betrachteten wie Pfannen und Kochlöffel.

Es gibt sogar Anekdoten, dass der Turnspit zu Festtagen in die Kirche mitgenommen wurde, wo er unter der Bank Schutz vor der Hitze suchte. Manche Gemeinden nannten ihn daher spöttisch „Sunday Dog“. Der „Sonntagshund“ war aber weniger ein fauler Freizeitgenosse, sondern schlicht ein Arbeitstier, das, wenn es nicht im Rad lief, irgendwo halb erschöpft zusammengerollt lag.

Der Alltag dieser Hunde war damit ein Spagat zwischen maschinenhafter Funktion und tierischem Dasein. Sie hatten Fell, Augen, Bedürfnisse – aber ihr Lebenszweck war mechanisch. In gewisser Weise war der Turnspit Dog der erste „Haushaltsroboter“ der Geschichte, lange bevor es Staubsaugerroboter oder Thermomix gab. Nur, dass man ihn am Ende nicht im Elektromarkt kaufte, sondern im Stall züchtete.

Aussehen — kurzbeinig, lang und variabel

Zeitgenössische Beschreibungen aus dem 18. und 19. Jahrhundert vermitteln ein überraschend klares Bild des Turnspit Dogs, auch wenn Illustrationen und schriftliche Quellen nicht immer übereinstimmen. Die Hunde waren relativ klein, mit einer geschätzten Schulterhöhe von 35–40 cm, und zeichneten sich durch einen langgestreckten, schlanken Rumpf aus. Auffällig waren ihre oft ungewöhnlich gekrümmten oder verkürzten Vorderbeine, die ihnen ein leicht „robustes“ und bodennahes Erscheinungsbild verliehen. Diese Verkürzung deutet auf eine Form der Chondrodysplasie hin, die wir heute von Rassen wie Dackel oder Corgi kennen, und ermöglichte offenbar das typische Laufen im „Turnspit-Rad“.

Der Kopf war kräftig proportioniert, mit klaren Gesichtszügen und hängenden, leicht dreieckigen Ohren, die dem Hund einen wachsamen, aber zugleich friedfertigen Ausdruck gaben. Das Fell war variabel: Häufig finden sich Hinweise auf Grau-Weiß, Schwarz oder Rotbraun, manchmal mit charakteristischen weißen Abzeichen an Stirn oder Nase. Einzelne Darstellungen zeigen eine leichte Buckelung des Rückens, die wohl sowohl durch die Haltung im Rad, durch künstlerische Interpretation oder durch natürliche Morphologie bedingt war.

Interessant ist die große Variabilität: Trotz wiederkehrender Merkmale – kurze Beine, langer Körper – scheinen diese Hunde keineswegs uniform gewesen zu sein. Manche waren schlanker, andere kräftiger; einige hatten fast gerade Vorderbeine, andere stark gekrümmte. Das machte den Turnspit Dog zu einem eher funktionalen als ästhetischen Typ: Jedes körperliche Detail diente letztlich der Arbeit in der Küche.

Die Kombination aus kurzer Statur, langem Körper und muskulösem Aufbau verlieh dem Hund eine fast mechanische Effizienz – perfekt angepasst, um stundenlang das schwere Rad zu betreiben, ohne schnell zu ermüden. Man kann sich vorstellen, dass dieser eigenwillige, fast „prototypische“ Bauplan in der Praxis ein überraschend wendiger, ausdauernder und leistungsfähiger kleiner Küchenhelfer war.

Temperament & Verhalten — was sagen die Quellen?

Die historischen Quellen zeichnen ein recht vielschichtiges Bild vom Temperament der Turnspit Dogs. Allgemein werden sie als robust, zäh und ausdauernd beschrieben – Eigenschaften, die für ihre Arbeit in der Küche unabdingbar waren. Stundenlanges Laufen im schweren, manchmal heißen Rad verlangte nicht nur körperliche Kraft, sondern auch mentale Standhaftigkeit. In einer Zeit, in der Hitze, Rauch und Lärm in der Küche an der Tagesordnung waren, mussten diese Hunde konstant konzentriert bleiben, ohne zu ermüden oder die Arbeit zu verweigern.

Gleichzeitig berichten Chroniken und Anekdoten von „sorgenvollen“ oder „misstrauischen“ Mienen. Wahrscheinlich spiegelten diese Gesichtsausdrücke sowohl den Stress durch die harte Arbeit als auch die niedrige soziale Stellung der Tiere wider. Sie waren in der Hierarchie der Haushalte keine „Haustiere“ im heutigen Sinne, sondern funktionale Arbeitstiere – und deren psychologische Reaktion auf diese Rolle ist in den Berichten klar erkennbar.

Ein besonders faszinierender Aspekt ist die scheinbare zeitliche Orientierung der Hunde. Einige Quellen berichten, dass Turnspits „Schichten“ zu verstehen schienen: Sie zeigten genau dann Frustration oder Unruhe, wenn ihre Arbeitszeit endete oder wenn sie eine Pause erwarteten. Man könnte dies als eine primitive Form von Arbeitsrhythmus-Wahrnehmung interpretieren – ähnlich einem Hund, der weiß, wann Fütterung oder Spaziergang ansteht, nur hier angewandt auf ein stundenlanges, körperlich anstrengendes Ritual.

Interessanterweise gibt es Hinweise darauf, dass Turnspit Dogs nach ihrer aktiven Dienstzeit gelegentlich als Haustiere weitergelebt haben. In den höheren Haushalten war es offenbar nicht unüblich, dass ehemalige Arbeitshunde in den Familienbereich integriert wurden. Berichte legen nahe, dass sogar einige Adlige oder Mitglieder des Königshauses, darunter Königinnen, zeitweise einen Turnspit als treuen, wenn auch eigenwilligen Begleiter hielten. Diese Übergänge vom Arbeits- zum Familienhund lassen vermuten, dass die Rasse trotz der Strapazen eine gewisse Bindungsfähigkeit und Anpassungsfähigkeit besaß.

Insgesamt entsteht das Bild eines kleinen, robusten, aber nicht emotionslosen Hundes: ausdauernd, leistungsorientiert, mit einer gewissen Sensibilität gegenüber seiner Umwelt und einer bemerkenswerten Fähigkeit, sich Rhythmen anzupassen – Eigenschaften, die ihn zu einem unverzichtbaren, wenn auch unterschätzten Helfer in der historischen Küche machten.

Lebensbedingungen & ethische Betrachtung

Eines muss klar gesagt werden: Das Leben der Turnspit Dogs war oft alles andere als leicht. Die Küchen, in denen sie ihre Arbeit verrichteten, waren heiß, rauchig, eng und häufig schmutzig. Die körperliche Belastung war enorm – stundenlanges Laufen im Rad, oft bei hohen Temperaturen, ließ kaum Zeit für Ruhe. Wasser, Schatten oder Pausen waren nicht immer garantiert, und die Tiere hatten kaum Kontrolle über ihr eigenes Tempo.

Zeitgenössische Berichte zeichnen ein teils erschütterndes Bild von der Behandlung dieser Hunde. Strafen und Maßnahmen, die wir heute als grausam empfinden würden, gehörten offenbar zur Routine. Extremberichte erwähnen, dass Köche glühende Kohlen in die Nähe oder ins Rad warfen, um träger werdende Hunde anzutreiben – ein klarer Ausdruck der instrumentellen Haltung, die den Tieren zugrunde lag. Solche Schilderungen lassen keinen Zweifel daran, dass die Hunde häufig als bloße Werkzeuge betrachtet wurden, deren Wohlbefinden sekundär war.

Noch bizarrer wirken einige Anekdoten über den Einsatz der Tiere außerhalb der Küche. So soll es vorkommen sein, dass Turnspits an Sonntagen in die Kirche mitgenommen wurden – nicht als Gesellschaft oder aus Zuneigung, sondern als eine Art „Standheizung“ für die Füße der Kirchenbesucher. Solche Praktiken verdeutlichen, wie sehr der funktionale Nutzen über die individuelle Würde der Tiere gestellt wurde.

Aus heutiger ethischer Perspektive ist dies eindeutig problematisch. Die Turnspit Dogs waren fühlende Lebewesen mit körperlichen und psychischen Bedürfnissen, die systematisch ignoriert oder untergeordnet wurden. Gleichzeitig lässt sich nicht leugnen, dass diese Hunde ihre Aufgabe mit bemerkenswerter Ausdauer und Anpassungsfähigkeit erfüllten. Historische Quellen zeigen, dass sie trotz der extremen Bedingungen ein Maß an Resilienz, Intelligenz und sogar Interaktion mit Menschen entwickelten – Qualitäten, die wir heute als Charaktereigenschaften und soziale Kompetenzen schätzen würden.

Die Beschäftigung mit den Lebensbedingungen der Turnspit Dogs bietet daher nicht nur einen Einblick in eine historische Arbeitsform, sondern stellt auch eine Mahnung dar, Tiere nicht auf rein funktionale Rollen zu reduzieren. Sie zwingt uns, den moralischen Fortschritt zu reflektieren: Wo früher Instrumentalisierung akzeptiert wurde, wissen wir heute um Verantwortung, Wohlbefinden und ethische Grenzen im Umgang mit Tieren.

Niedergang & Aussterben — die Maschine schlägt das Lebewesen

Mit der Industrialisierung trat der technische Fortschritt endgültig gegen die Arbeit der Turnspit Dogs an. Mechanische Spießdreher, sogenannte clock jacks, waren nun in der Lage, die gleiche Aufgabe wie die Hunde zu erfüllen: das schwere Brat- oder Spießrad kontinuierlich in Bewegung halten. Doch im Gegensatz zu einem lebenden Tier brauchten diese Maschinen kein Futter, keine Pflege, keine Ruhepausen. Sie waren billig, zuverlässig und jederzeit einsatzbereit.

Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage: Warum noch Turnspits halten? Die Antwort war ernüchternd: man tat es schlichtweg nicht mehr. Turnspits galten als „niedere“ Gebrauchshunde, deren Wert ausschließlich funktional definiert war. Anders als bei Jagd- oder Hofhunden gab es keine systematischen Zuchtprogramme, keine Bewahrung der Rasse, keine gezielte Weiterentwicklung – schlichtweg weil man ihren Nutzen als obsolet betrachtete. Ohne Zuchtpflege brach die Population schnell zusammen, und im Verlauf des 19. Jahrhunderts verschwand der Turnspit Dog vollständig.

Heute erinnert fast nichts mehr an diese eigenwilligen kleinen Küchenhelfer. Das bekannteste Zeugnis ihrer Existenz ist ein ausgestopftes Exemplar namens „Whiskey“, das im Abergavenny Museum in Wales ausgestellt ist. Whiskey steht dort als stummer Zeuge einer historischen Realität, in der der Zweck über Zuneigung triumphierte und ein fühlendes Lebewesen durch eine Maschine ersetzt wurde. Er symbolisiert die Ambivalenz zwischen Fortschritt und ethischer Verantwortung: ein Tier, das einst als Werkzeug genutzt wurde, lebt nun nur noch als Kuriosum und Mahnmal.

Die Geschichte des Turnspit Dogs verdeutlicht auf drastische Weise, wie technische Innovationen biologische Traditionen verdrängen können und wie eng das Überleben einer Rasse von gesellschaftlicher Wertschätzung, Nutzungszweck und Zuchtpflege abhängt. Es ist eine Erinnerung daran, dass Nutzungsfunktion und emotionale Bindung nicht immer Hand in Hand gehen – und dass Tiere, die einst alltäglich waren, binnen weniger Generationen in Vergessenheit geraten können.

Haltung heute — hypothetisch

Würde der Turnspit Dog heute noch existieren, stünde er vermutlich nicht auf der Liste für Anfänger. Seine kurze, robuste Statur, die ausdauernde, arbeitseifrige Natur und das Temperament, das auf ständige Aktivität ausgerichtet war, machen ihn zu einem Hund, der klare Strukturen, Geduld und ein umsichtiges Management braucht. Gleichzeitig wäre er physiologisch nicht ohne Herausforderungen: die verkürzten Gliedmaßen und der langgestreckte Rücken machen ihn anfällig für Gelenk- und Bandscheibenprobleme, besonders bei Überlastung. Eine Haltung, die ihn „nur laufen lässt“, wie einst im Rad, wäre heute artwidrig und gefährlich.

Die moderne Haltung eines hypothetischen Turnspit Dogs müsste also stark angepasst werden. Artgerechte Beschäftigung wäre entscheidend: gelenkschonende Bewegung, wie kurze Spaziergänge, kontrolliertes Apportieren, gezielte Nasenarbeit oder Denkspiele, würden seine körperlichen und geistigen Bedürfnisse befriedigen. Ruhephasen wären ebenso zwingend notwendig wie regelmäßige medizinische Kontrolle, um Überlastung oder orthopädische Probleme frühzeitig zu erkennen.

Interessanterweise würde sich diese Rasse vermutlich gut in ein Familien- oder Arbeitsumfeld einfügen – vorausgesetzt, man respektiert ihre Bedürfnisse. Ein klar strukturierter Tagesablauf, liebevolle Bindung und angemessene, abwechslungsreiche Beschäftigung könnten einen Hund schaffen, der trotz seiner körperlichen Einschränkungen glücklich, ausgeglichen und leistungsfähig ist.

Heute würde man einen Turnspit Dog wahrscheinlich eher schützen und erhalten, nicht aus sentimentaler Nostalgie, sondern aus ethischer Verantwortung gegenüber einer einzigartigen, genetisch wertvollen und historisch bedeutsamen Rasse. Ein Tier, das einst funktionalisiert und unterschätzt wurde, könnte heute ein geschätzter, gesunder Begleiter sein – wenn wir es richtig angehen.

Natürlich bleibt dies eine Hypothese, denn die Rasse ist längst ausgestorben, und alles, was wir über Haltung, Verhalten und Ansprüche sagen können, ist eine Mischung aus historischen Quellen, vergleichender Zuchtkunde und gut begründeter Spekulation.

Warum uns das heute noch interessieren sollte — ein kleiner philosophischer Exkurs

Die Geschichte des Turnspit Dogs ist weit mehr als nostalgischer Tierkitsch oder ein kurioser Eintrag in alten Kochbüchern und Museen. Sie erzählt von der Art und Weise, wie Menschen Tiere nutzen und instrumentalisieren, von den subtilen Mechanismen, mit denen wir Lebewesen in funktionale Rollen zwängen, und von den unbeabsichtigten Konsequenzen, die daraus entstehen.

Darüber hinaus ist sie ein Beispiel dafür, wie Technik Arbeitsplätze – in diesem Fall tierische – ersetzt. Mit mechanischen Spießdrehern verschwand eine ganze Rasse nicht mit einem Knall, sondern leise, im täglichen Ablauf der Küchenarbeit. Ihr Verschwinden war nicht dramatisch, es war banal: kein dramatisches Ereignis, kein Aufschrei, nur die stillschweigende Abkehr von einem Lebewesen, dessen Existenz einzig an seiner Funktion gemessen wurde.

Diese Perspektive eröffnet eine leise, aber wichtige Mahnung: Arten- und Rassenverlust passiert nicht nur durch Habitatzerstörung in fernen Ländern oder spektakuläre Naturkatastrophen. Oft geschieht er in der Nähe, fast unsichtbar, durch technologische Innovation und gesellschaftliche Gleichgültigkeit. Tiere, die einst unverzichtbar schienen, können innerhalb weniger Generationen in Vergessenheit geraten, ihre Geschichte nur noch in Texten, Abbildungen oder ausgestopften Exemplaren weiterleben.

Und ja, während wir heute unseren Grill genießen, unsere elektrischen Drehspieße nutzen oder andere technische Erleichterungen im Alltag schätzen, lohnt es sich, kurz innezuhalten. Hinter vielen Alltagsgeräten steckt die Geschichte von Lebewesen, die nicht nach Tarifvertrag fragen konnten, die keine Pause machten, keine Wahl hatten – und deren Dienst uns heute fast unsichtbar bleibt.

Der Turnspit Dog mag ausgestorben sein, doch seine Geschichte spricht eine universelle Wahrheit aus: Fortschritt ist nützlich, Effizienz praktisch – aber Verantwortung und ethische Reflexion dürfen dabei niemals in den Hintergrund treten. In diesem Sinne ist die Erinnerung an diese kleine, robuste Küchenmaschine auf vier Beinen nicht nur historisch interessant, sondern auch moralisch lehrreich. Sie lädt dazu ein, über den eigenen Umgang mit Tieren, Arbeit und Technik nachzudenken – und über die Frage, welche Lebewesen wir in unserer modernen Welt „ersetzten“ oder schützen wollen.

Der Turnspit Dog ist ein Stück roher, praktischer Menschheitsgeschichte: charmant in seiner Zweckmäßigkeit, traurig in seiner Ausbeutung, lehrreich in seinem Verschwinden. Wenn du das nächste Mal deinen Braten drehst — denk kurz an den kleinen Hund, der diesen Job einst übernommen hat. Und wenn du jemanden kennst, der meint, „Hunde sind nur Werkzeuge“ — schick ihm diesen Text. Vielleicht bleibt dann wenigstens die Erinnerung erhalten. 😉

© Dirk & Manuela Schäfer — Unsere Texte dürfen nicht kopiert, kommerziell genutzt oder ohne ausdrückliche Genehmigung weiterverbreitet werden.